「食のトレンド」に取り組んでいくなかで、いつも悩まされることがあります。

それが、ユーザーとメーカーの温度差です。

以前、ブームになっていた特定の調味料について当時「この調味料はどこまで伸びますか?」と複数の取引先から質問されました。答えは簡単で、まず、その素材を食べてみればよいのです。もちろん質問をされた担当者さんは皆さん食べていらっしゃいましたが、残念ながら「伸びると思う」と答えた方は一人もいらっしゃいませんでした。また、データで本来伸びるはずのタイミングに伸びない、実態調査でほとんど出現しないことで、一時的なブームになる可能性の高いことが早い段階でわかりました。案の定、このブームは失速してしまいましたが、正体がわからないままで商品開発に大規模な投資をしてはいけません。中にはブームに乗ろうと突っ走り、失敗したという話もいくつか聞きましたが…。

以前、ブームになっていた特定の調味料について当時「この調味料はどこまで伸びますか?」と複数の取引先から質問されました。答えは簡単で、まず、その素材を食べてみればよいのです。もちろん質問をされた担当者さんは皆さん食べていらっしゃいましたが、残念ながら「伸びると思う」と答えた方は一人もいらっしゃいませんでした。また、データで本来伸びるはずのタイミングに伸びない、実態調査でほとんど出現しないことで、一時的なブームになる可能性の高いことが早い段階でわかりました。案の定、このブームは失速してしまいましたが、正体がわからないままで商品開発に大規模な投資をしてはいけません。中にはブームに乗ろうと突っ走り、失敗したという話もいくつか聞きましたが…。

これが、ユーザーとメーカーの温度差です。

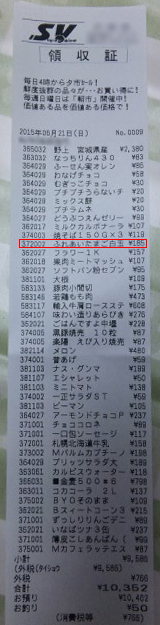

また、最近あるスーパーのバイヤーさんと売場担当者さんとの話に立ち会った際のことです。ある惣菜の味を変えるために、バイヤーさんが持ってきた業務用調味料を試食していました。メーカーが時代の健康志向に合わせ、試行錯誤で薄味・減塩でリニューアルしたのですが、その調味料を使った商品の購入者は、濃い味を好む肉体労働者やサラリーマン男性だということが売場担当者のなかで実感値としてはっきりしていたのです。残念ながらこの手の男性は、ショッパーとしては影が薄くポイントカードも持っていないためデータ化しにくくメーカーから見えないのです。

これも、ユーザーとメーカーの温度差です。

「健康志向の時代=薄味・減塩」という単純な話ではなく、むしろ夏場に塩分やカロリーを多く取らなければならない人たちがいます。一般論や偏ったデータだけでは、こたえるべきユーザーのニーズからずれてしまうことになります。

「健康志向の時代=薄味・減塩」という単純な話ではなく、むしろ夏場に塩分やカロリーを多く取らなければならない人たちがいます。一般論や偏ったデータだけでは、こたえるべきユーザーのニーズからずれてしまうことになります。

確かにデータや調査で大きなヒントや気づきを得ることは多々あります。一方で、データから見えないことも多々あります。多くの情報が手に入りやすい時代になった反面、どこに行ってもデータに基づいた企画提案が多くなりがちです。現場の声や消費者の声を聞き、データと融合することが大事だと改めて実感する出来事でした。食の見える化は奥が深いです!

ブームは一発屋、トレンドは実力派ともいえます。「食のトレンド」はブームでなくトレンドに重点を置いています。6月にじゃがいもが伸びるのは一目瞭然ですが、じゃがいもがいつ、どこで誰に、どんな食べられ方をしていて、なぜそれを食べたのか、今後どうなっていくのか、その全体像を把握することが大切です。日本人にとってじゃがいもといえば、おかずに使われる野菜や、フライドポテト…のような認識になっているのかもしれませんが、じゃがいもを主食(=日本人にとっての米)とする国も世界にはたくさんあるのです。

他社との差別化をはかり、ユーザーに商品を手に取ってもらえるよう、私どもの「食のトレンド」から新発見をご提案します。まずは食の全体像を俯瞰することが、最も大切だと私たちは考えています。