白菜の本番シーズン到来!

かぶ、大根という晩秋に旬を迎える野菜素材が、11月の<気になる>スイッチを押す。

今年11月の<気になる>スイッチを押したベスト3は、クリスマス、かぶ、白菜である。ちなみに昨年のベスト3は白菜、クリスマス、大根であった。

昨年は大根が登場し、今年はかぶが登場したのがちょっとした変化かもしれないが、大根は今年はベスト3ははずれたが、やはり7位にはいる。また、かぶは今年は2位に上がったともいえるが、昨年もやはり10位には登場していた。その意味でいえば、多少の上下はあったものの、かぶ、大根という晩秋に旬を迎える野菜素材が、11月の<気になる>スイッチを押すということは“不易”の傾向といえる。

白菜については、去年は堂々の1位だったのが3位になったとはいえ、10月よりは上昇している。いよいよ白菜が主力の季節の到来だということになる。これは恐らく12月まで続いていく流れであることは容易に予想できるといえる。

二十四節気でいえば、秋分を過ぎ寒露あたりの秋の気配がいよいよ本番になってくるころに始まり、大寒を過ぎ寒が明けて立春を迎えるまでの間が、まさに白菜の季節なのである。八から九節気をまたがって継続されていくという、秋から春の入口までの野菜の王者ということができる。

前回も述べたように、この王者を単に鍋の素材としてだけにするのは問題なのである。もっともっと多様な食べ方、食シーンがあっていいはずである。

えっ!?もう「クリスマス」なの?

さて、去年の11月も2位だったので当然の予想ではあったが、今年はついにクリスマスが11月にして1位に上がってしまった。もちろん12月には1位になることは自明のこととして、すでに11月にクリスマスが<気になる>スイッチを圧倒的に押すことになった。

さすがに11月の前半では少ないものの、11月の半ばを過ぎたあたりから急上昇していく。それにしても1ヶ月以上先のことが、これほどに<気になる>スイッチを押すことになるのは異常ともいえる。

子供たちとママたちの仲間のクリスマスパーティーは、12月の前半あたりから前倒しされて行なわれるのも事実である。

これは幼児などを抱える<飼育員さん>たちの生活パターンが影響していることも一因である。12月24日のクリスマスイブが本番だとしても、子供たちとママたちの仲間のクリスマスパーティーは、12月の前半あたりから前倒しされて行なわれるのも事実である。そんな影響もあろうとはいえ、クリスマスは本当に<気になる>催事なのだ。

これには一つの背景がある。日本人の生活に定着した大きな催事ではあるのだが、実は季節や旬、ましてや二十四節気という自然の運行のリズムとは全くといっていい程シンクロしていないものなのである。いわゆる典型的な接ぎ木状態になって、何故か定着してきたものだといえる。

別の言い方をすれば、日本人の持つ自然のリズムとは全く関与することのない、とってつけた様なものだということが重要なのである。だから、ある意味でなんの根拠もない催事なので「本当は何をすればいいの?」といった困り事も多く、そのため<気になる>スイッチを押し続け、加えて<調べる>スイッチをどんどん押すことになるのだ。

「冬至の祭り」への接ぎ木

冬至の時期に<気になる>はずのゆず、かぼちゃはクリスマスメニューには全く関与していない。

二十四節気でいえばクリスマスはちょうど冬至の時期である。本来ならば冬至の時期に<気になる>はずのゆず、かぼちゃ、ましてや冬至あたりにピークを迎えていいばずの白菜というものとは、クリスマス、あるいはクリスマスメニューは全く関与していない。

いいかえれば、何千年にわたる日本の持つ習慣、自然の運行のリズムには無関係に接ぎ木された分だけ、クリスマスは、食にとっては潜在的に大いなる困り事なのである。

本来のクリスマスは、冬至の祭りを起源としている。冬至という最も昼間の時間が短くなり、太陽の力が最も弱まるこの時期は、生きる者や自然そのものの生命力が一番弱まり、死者や霊の力がこの世に満ちる時なのである。だから、この死者や霊に贈り物をして慰め、太陽の力の復活を祈るということになる。

冬至の頃のヨーロッパは、夜の暗闇の時間が圧倒的に長く、昼間も暗雲がたれこめ冷たい風が吹きすさび、そんな気分にさせられるのも実感が湧く。だから、冬至の祭りを行ない太陽の復活を待つのである。ローマ時代に行なわれていたサトゥルヌス祭などもこの一つである。

この土着の祭りや異教徒の祭りの上に、キリスト教会が接ぎ木して乗せたのが「クリスマス」であった。「クリストゥス + マス」、つまりキリストへの礼拝という意味であり、本来夏に誕生したであろうイエスの降誕をここに結び付けただけに過ぎない。とはいえ、冬至の祭りという歴史的な蓄積の上に、イエス降誕をうまく接ぎ木して「クリスマス」は成り立っているといえる。その意味では西欧人にとっては根拠のあるものなのだ。

発明品としての「サンタクロース」

ましてやサンタクロースなる存在まで考えると、さらに接ぎ木が重ねられていくことになる。七面鳥を食べるということ一つとっても、そんなに歴史的な蓄積のあることでもないのだ。

つまり、いろいろなものが接ぎ木された発明品の集まりが「クリスマス」であり、「サンタクロース」なのである。そして、冬至の祭りという最も深い根拠と、日本の私たちのクリスマスとは結びつかないのである。

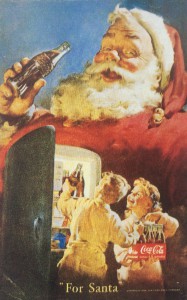

私たちがなじみにしている白ひげと赤いマントのサンタクロースなるものは、第2次世界大戦後にコカコーラが発明したものがヨーロッパ大陸に進出していったのである(アメリカ大陸では1930年代)。ケンタッキー・フライド・チキンの骨付きチキンやパーティーセットなども、最近の発明品だ。カーネルおじさんはどことなく「サンタクロース」っぽいからだろうか。

そうみれば、クリスマスはまだまだ発明されるものが、多く残されているフィールドともいえるのだ。

白い髭で描かれた、かつてのサンタクロース。この他にもサンタクロースは様々な姿でイメージされていた。

古いクリスマスカードに描かれたペール・ノエル(サンタクロース)

1931年にコカ・コーラの印刷広告シリーズとして登場したキャラクターがサンタクロースとして定着することとなった。

上記3点の図版/出典:『クリスマスの秘密』クロード・レヴィ=ストロース