700万人まで増えてきた日本の買物難民

都市部に住んでいるとあまり実感がないが、人口が減少を続ける地方を中心に「フードデザート」が大きな社会問題になりつつある。「フードデザート」とは直訳すれば「食の砂漠」になる。いいかえれば、買物に不便を感じている買物難民が増えており、2016年の内閣府の推計によると、約700万人に達しているとされている。経済産業省の定義によれば買物難民とは「生鮮食品店までの距離が500m以上、かつ自動車を持たない人」のことである。

では具体的にはどのような形で買物難民が発生するのだろうか。まず地方で見てみよう。いまや日本全体が人口減少基調になっているが、地方では人口減少のスピードは都市部の比ではない。とくに中山間地と言われる町から遠い地域では過疎化が著しく、かつて人口が1,000人前後だった集落が、直近では300人を割り込むまでに減少、なおかつ65歳以上の高齢者が50%を超えているといったケースがざらにある。その結果かつては肉、魚、野菜から加工食品、雑貨までなんでも揃うよろず屋の経営が成り立たなくなり廃業、自分の足(自動車)を持たない高齢者は買物する店がない状態となる。

では具体的にはどのような形で買物難民が発生するのだろうか。まず地方で見てみよう。いまや日本全体が人口減少基調になっているが、地方では人口減少のスピードは都市部の比ではない。とくに中山間地と言われる町から遠い地域では過疎化が著しく、かつて人口が1,000人前後だった集落が、直近では300人を割り込むまでに減少、なおかつ65歳以上の高齢者が50%を超えているといったケースがざらにある。その結果かつては肉、魚、野菜から加工食品、雑貨までなんでも揃うよろず屋の経営が成り立たなくなり廃業、自分の足(自動車)を持たない高齢者は買物する店がない状態となる。

そのため、このような買物難民の増加は、栄養価の高い生鮮食品を十分に摂取できない高齢者を生み、健康上の問題も発生させている。なかには都会へ出た子どもたちが相談して、一人残った母親に生協の個配を注文、食品は配送されているケースもあるが、母親のほうは毎週届く肉や魚をもったいないと感じ、冷蔵庫の奥にしまい込み、娘がたまに帰省して冷蔵庫をチェックしたら腐った肉で冷蔵庫が満杯だったという笑えない話もある。

都市部でも買物困難地域が増える

都市部でも生鮮食品の買物の場がなくなるケースが出てきている。その最たる例が大型団地の商業施設だ。高度成長期に次々開発された大都市郊外の団地は、当時地方から東京など大都市に流入してきて結婚・出産とライフステージが上がっている人にとっては憧れの的だった。部屋も広く風呂もついているうえに、何よりも洋風化しつつある食生活に合わせたキッチンが新しい暮らしをイメージさせてくれた。大型団地になると商業ゾーンが設けられており、スーパーマーケットをはじめ、生鮮食品の専門店、薬局、郵便局さらには何軒かの外食店舗も出店、外へ出かけなくても団地内で生活が完結するようになっていた。

しかし、時間が進むとともに大都市郊外の開発が進み団地の外に大型店が出店、買物する場は広がりを見せる。モータリゼーションの波に乗ってクルマを手に入れた家庭では、週末は団地外での買物が増え、団地のスーパーや専門店は少しずつ客足が減少していく。そして団地ブームから50年以上が経過したいま、民間の戸建てもしくはマンションなど持ち家に移った人も多く、さらに居住者の高齢化が進行して消費力がダウン。その結果、団地内のスーパーや専門店は経営が悪化して閉店するところが続出、移動手段を持たない高齢者は買物する店舗がない事態に直面する。

しかし、時間が進むとともに大都市郊外の開発が進み団地の外に大型店が出店、買物する場は広がりを見せる。モータリゼーションの波に乗ってクルマを手に入れた家庭では、週末は団地外での買物が増え、団地のスーパーや専門店は少しずつ客足が減少していく。そして団地ブームから50年以上が経過したいま、民間の戸建てもしくはマンションなど持ち家に移った人も多く、さらに居住者の高齢化が進行して消費力がダウン。その結果、団地内のスーパーや専門店は経営が悪化して閉店するところが続出、移動手段を持たない高齢者は買物する店舗がない事態に直面する。

このような買物困難地域は、郊外の団地だけにとどまらず、東京23区内のようなディープ東京にも及んでいる。もともと地価の高い都区部ではSMチェーンの出店は難しく肉、魚、青果の専門店やそれらから進化した単独スーパーが居住者の食生活を支えていた。ところが最近では、都区部でも専門店の廃業が増え、スーパーマーケット化した総合食料品店もコンビニなどとの競合に敗れて閉店、高齢者が生鮮食品を購入する場が少なくなっている。

そのためここへきて都区部で目を引くのが、シルバー用のショッピングカートを引いた高齢女性の姿だ。健康のため歩いて買物に行こうという意識もあるのだろうが、目標のスーパーまで500m以上になれば、足元のおぼつかない高齢者にはかなりの負担になっているはずだ。

このように地域の人口減少や人口構成が変わることによって、経営が成り立たなくなっている店舗が確実に増えている。地方でいえば生業的に経営していたパパママ店舗が利益が出なくなって廃業するのは当然の流れだし、都市部のSMチェーンでも出店している商圏の構造が変わり利益が出なくなれば、その店舗をスクラップするのは仕方ないことだ。

流通業の代表的な買物難民対策

しかし、フードデザートの増加=買物難民のボリュームアップをチャンスと見て攻めに転じる業態もある。例えばセブン-イレブン、ファミリーマート、ローソンなどコンビニチェーンでは、生鮮食品を扱う店舗が少ない立地では、お客さまの利便性に配慮して野菜を中心に精肉、海産物の塩干などを扱うコンビニの出店を続けている。本部では農業生産法人を設立したり、生鮮ベンダーの開発・強化を図っている。またセブン-イレブンではセブンミールをつくって、高齢者や出産直後の若い母親など買物が困難な人を対象に、弁当や店舗に品揃えしている商品の宅配を事業化している。セブンミールでは、2017年春にセイノーと業務提携し、配送業務のオーナー負担の軽減に乗り出した。

スーパーマーケットより店舗の出店密度が濃いDgSチェーンでも、和洋の日配だけではなく生鮮食品や総菜、弁当などを扱うフード&ドラッグ業態の店舗が増加、近くのドラッグストアで食品までを買物できる態勢を整えつつある。

スーパーマーケットより店舗の出店密度が濃いDgSチェーンでも、和洋の日配だけではなく生鮮食品や総菜、弁当などを扱うフード&ドラッグ業態の店舗が増加、近くのドラッグストアで食品までを買物できる態勢を整えつつある。

それに対してスーパーマーケット各社が展開を強化しているのがネットスーパーだ。しかし、ネットスーパーの扱い高をきちんと発表しているのはイトーヨーカ堂くらいであり、どのチェーンもあまり実績が上がっているようには見えない。まして高齢者の場合、パソコンやスマートフォンを扱いなれない人が多く、便利な仕組みはあってもその入り口でつまずくことも多い。なかにはシニアにも操作が簡単なFAXを使えるようにしているチェーンもあるが、店舗の売上の一部を補完するのが精一杯だ。

それよりも現状で買物困難地域の高齢者に支持されているのが、軽トラックを改造して食品を中心に約1200品目の商品を積み込んだ「移動スーパー」だ。この移動スーパーには二つの流れがある。一つは全国の生協がそれぞれの事業エリアで展開しているもの。フードデザート対策という社会性が高く過疎地の多い北海道のコープさっぽろでは100台規模で2tトラックを改造した移動販売車(生協での呼称)を導入、個配などでは対応しきれないローカルエリアの組合員の食需要に対応している。

もう一つは徳島の株式会社とくし丸が始めた移動スーパーだ。こちらのほうは全国のSM企業と組み展開しており、2016年末で158台の移動スーパーが稼働している。同社は2016年に有機野菜ネット販売のオイシックスの子会社となったが、それを機に信用力が増し、とくし丸の仕組みを導入するチェーンは大規模チェーンまで拡大してきた。とくし丸の移動スーパーの年間売上は、1台当たり年間3,000万円程度と微々たるものだが、最終利益率は6.9%と高い。これはSMチェーンの純利益率1~2%と比較すると非常に高い。とくし丸を利用する高齢者は商品の価格ではなく、移動スーパーが巡回してくれることを評価しているのだ。

「まいばすけっと」は大都市部で多店舗化に成功

大都市の買物困難地域に狙いを定めて最も成果を上げているのがイオングループの「まいばすけっと」の事例だ。2005年12月に横浜市保土ヶ谷区に1号店を出店した「まいばすけっと」は、以後横浜市、川崎市さらには東京23区の城南・城西地区を中心に出店を続け、12年後の2017年2月期には637店舗まで増やしている。同店は売場面積30~60坪の都市型ミニスーパーで、狭いながら生鮮3品から日配、総菜、加工食品、雑貨などをフルライン展開、コンビニとは明らかに店舗の性格が違う。

東京都区内での都市型小型スーパーの展開では、その後、紆余曲折の末に同じグループとなったユナイテッド・スーパーマーケットHDの基幹チェーン、マルエツの「マルエツプチ」のほうが早かったが、出店スピードで「マルエツプチ」を圧倒した「まいばすけっと」が大差をつけた。売上高でも17年2月期で1,200億円に迫っている。そういう意味でいえば、食品スーパーが手薄な大都市中心部に目をつけ、集中出店を図った「まいばすけっと」は、それほど話題になることはないが、イオンにとっては久々のクリーンヒットとなった。

東京都区内での都市型小型スーパーの展開では、その後、紆余曲折の末に同じグループとなったユナイテッド・スーパーマーケットHDの基幹チェーン、マルエツの「マルエツプチ」のほうが早かったが、出店スピードで「マルエツプチ」を圧倒した「まいばすけっと」が大差をつけた。売上高でも17年2月期で1,200億円に迫っている。そういう意味でいえば、食品スーパーが手薄な大都市中心部に目をつけ、集中出店を図った「まいばすけっと」は、それほど話題になることはないが、イオンにとっては久々のクリーンヒットとなった。

しかし、「まいばすけっと」は利益が十分上がっているとは言い難い。とくに最近はコンビニチェーンとの出店競争が激化、都心の新築オフィスビルやマンションなどに入居せざるを得なくなっており、出店コストがかさむようになっている。今後「まいばすけっと」が首都圏でコンビニ並みに出店し、ミニスーパーチェーンとして成長するためには、確実に利益が出せる仕組みづくりが不可欠だ。

ディープ・ディスカウントSMの可能性

フードデザートのうち、地方での事業展開は、人口が大きく減少していることもあり、かなり難しい。ネット通販を誰もが使いこなせるようになるまでは、移動スーパーが最も効率が高いかもしれない。ただ、人口の多い都市部では、現状の都市型小型スーパー以外にもポテンシャルが期待できる業態がある。それはドイツのアルディに代表されるボックスストアだ。

ドイツのアルディは売場面積300~500坪に1,400品目(95%はPB)ほどの商品を、標準的なスーパーマーケットより40~50%、ウォルマート、コストコと比べても15~25%安く販売している。これを30~50坪にスケールダウンし、生鮮食品から日配、加工食品、雑貨などを合わせて1,000品目ほど、標準スーパーの半額の価格で展開すれば、特定層の消費者からの支持は集まるのではないか。

というのは2016年9月現在27.3%となっている65歳以上の高齢者の比率は、今後ますますアップしていき生活が厳しい年金生活者が増えていく。しかも年金受給額は漸減する可能性が大きく、年金プラスわずかな就労所得で生活しなければならない単身高齢者、高齢夫婦の生活は厳しさが増しそうだ。したがって、たとえPBが主体であっても、標準スーパーより40~50%安く購入できるディープ・ディスカウントSMは、国民年金中心の高齢者や非正規雇用の勤労者には魅力的な店舗となる。

というのは2016年9月現在27.3%となっている65歳以上の高齢者の比率は、今後ますますアップしていき生活が厳しい年金生活者が増えていく。しかも年金受給額は漸減する可能性が大きく、年金プラスわずかな就労所得で生活しなければならない単身高齢者、高齢夫婦の生活は厳しさが増しそうだ。したがって、たとえPBが主体であっても、標準スーパーより40~50%安く購入できるディープ・ディスカウントSMは、国民年金中心の高齢者や非正規雇用の勤労者には魅力的な店舗となる。

日本にこれまでボックスストアがなかったわけではない。ダイエー全盛期の1979年11月に、同社が1号店を埼玉県大宮市宮原町にオープンした「ビッグ・エー」が最も早い事例になる。関西では「サンディ」が多店舗展開している。またイオンも2008年にPBを主体にした「アコレ」を開発、2017年2月期には132店舗まで増やしている。ただ「ビッグ・エー」を例にすると、当初はダンボール陳列を多用したローコストオペレーションの店舗だったが、価格的にはディスカウントSMと同程度だったため、売上が思ったように伸びず、やがて陳列方法も標準スーパーに近づき、ボックスストアとしての特性が薄れていった。

要は売り方もあまり好きではない、販売している商品も生鮮食品は少ないし、加工食品はPBがほとんどだけれど、それらをねじ伏せるだけの価格パワーが日本のボックスストアにはなかったのであり、商品を安く売るための仕組みの開発ができれば、ボックスストアはこれまで以上に成長性余力の高い業態になる可能性を秘めている。

執筆:山口 拓二

第17回<予定>「インストアオペレーションとセンターオペレーション」

「スーパーマーケットのマーケティング事始」執筆者 山口拓二へのご意見、ご質問は下記よりお気軽にお寄せください。

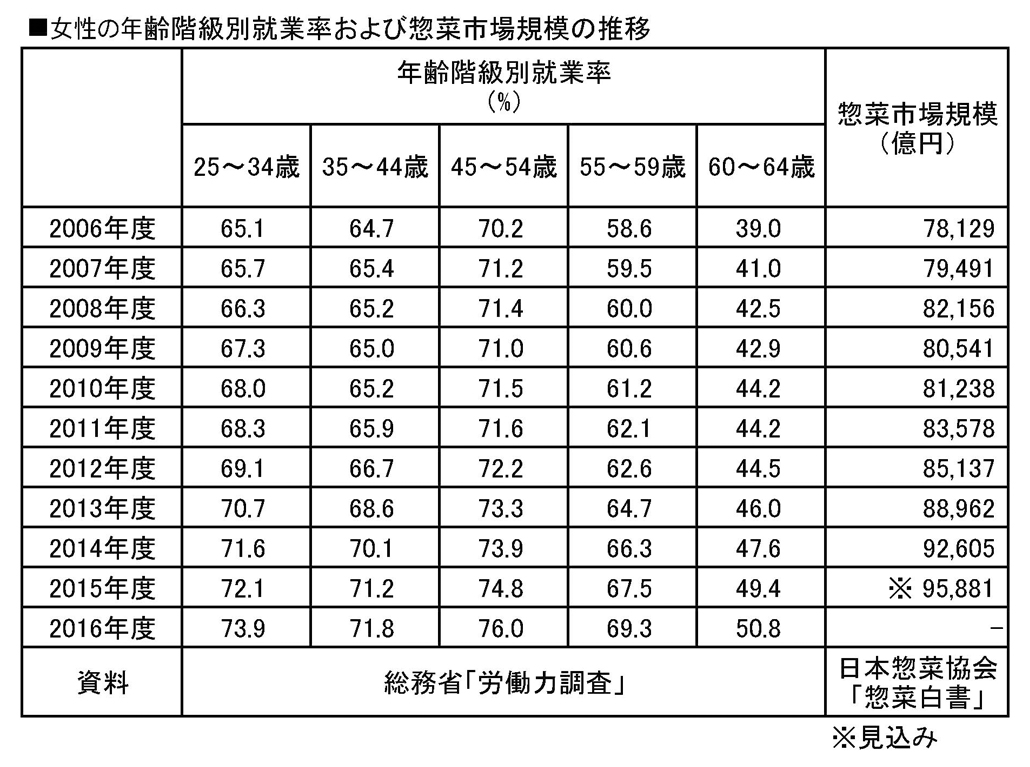

今では日本のスーパーマーケットでも取り入れるチェーンが増えている「ミールソリューション」。これはアメリカ食品マーケティング協会(FMI)の1996年総会のコンベンションで発表されたのが最初だった。当時アメリカでは女性の就業率がアップ、家庭で料理を一から作る代わりに、デリ(惣菜)や下ごしらえされた食品を買い求めて手早く食事を作る家庭が増えていた。そのため食事の素材をメーンに販売しているスーパーマーケットが苦戦していた。その苦境からの脱出策として提案されたのが、対面デリやセルフデリを強化した新タイプの売り方提案である「ミールソリューション」だった。日本語に直訳すると「食事問題の解決」になる。

今では日本のスーパーマーケットでも取り入れるチェーンが増えている「ミールソリューション」。これはアメリカ食品マーケティング協会(FMI)の1996年総会のコンベンションで発表されたのが最初だった。当時アメリカでは女性の就業率がアップ、家庭で料理を一から作る代わりに、デリ(惣菜)や下ごしらえされた食品を買い求めて手早く食事を作る家庭が増えていた。そのため食事の素材をメーンに販売しているスーパーマーケットが苦戦していた。その苦境からの脱出策として提案されたのが、対面デリやセルフデリを強化した新タイプの売り方提案である「ミールソリューション」だった。日本語に直訳すると「食事問題の解決」になる。 その流れを変えたのが、冒頭で触れたFMIでのミールソリューション宣言だ。その底流には高度成長期のように世帯主の収入が増えず、21世紀に入って日本でも世帯収入を補填したり、自己実現のために女性の就業率が着実にアップしていったという事情がある。

その流れを変えたのが、冒頭で触れたFMIでのミールソリューション宣言だ。その底流には高度成長期のように世帯主の収入が増えず、21世紀に入って日本でも世帯収入を補填したり、自己実現のために女性の就業率が着実にアップしていったという事情がある。 ただ、これは「おかずの素材」にこだわりすぎたスーパーマーケットの特殊性かもしれない。それはコンビニをみればよくわかる。コンビニでは当初から素材ではなく食事を意識して弁当やおにぎり、サンドイッチなどを販売、売上を伸ばしてきた。コンビニのファストフードの定番となった「おでん」にしても、おにぎりや弁当と一緒に食事として販売したからこそ定着したのだ。

ただ、これは「おかずの素材」にこだわりすぎたスーパーマーケットの特殊性かもしれない。それはコンビニをみればよくわかる。コンビニでは当初から素材ではなく食事を意識して弁当やおにぎり、サンドイッチなどを販売、売上を伸ばしてきた。コンビニのファストフードの定番となった「おでん」にしても、おにぎりや弁当と一緒に食事として販売したからこそ定着したのだ。

そのような生活者の変化に対応するために「フード&ミールの融合」という新しい方向性を打ち出したのがオリジン東秀だ。同社は惣菜専門店の「オリジン弁当」を主体に成長してきたが、2014年2月に東京・池袋に「キッチンオリジン」の1号店をオープンした。同店は働く女性のお客さまにより便利に、より気軽に利用してもらうため、女性目線で作り上げた店舗。挽きたてコーヒーや食事を楽しめるイートインスペースも併設している。また2016年9月には、外食と中食を融合させた「フリースタイルレストラン」のコンセプトで新業態「Origin」を開発、多面的に食品需要の取り込みに動いている。

そのような生活者の変化に対応するために「フード&ミールの融合」という新しい方向性を打ち出したのがオリジン東秀だ。同社は惣菜専門店の「オリジン弁当」を主体に成長してきたが、2014年2月に東京・池袋に「キッチンオリジン」の1号店をオープンした。同店は働く女性のお客さまにより便利に、より気軽に利用してもらうため、女性目線で作り上げた店舗。挽きたてコーヒーや食事を楽しめるイートインスペースも併設している。また2016年9月には、外食と中食を融合させた「フリースタイルレストラン」のコンセプトで新業態「Origin」を開発、多面的に食品需要の取り込みに動いている。

1990年代までは、日本のディスカウントストア(DS)には「1,000億円の壁」が厳然としてあった。売上高1,000億円に最も近づいたのは、イトーヨーカ堂グループとなっていた平塚のダイクマだが、IT家電の取り込みに失敗してあえなく失速、ヤマダ電機に吸収された。ロヂャースや多慶屋などの中堅DSも店舗は多くのお客様であふれかえる繁盛店だったが、売上は数百億円規模以上にはならない状態が続いていた。

1990年代までは、日本のディスカウントストア(DS)には「1,000億円の壁」が厳然としてあった。売上高1,000億円に最も近づいたのは、イトーヨーカ堂グループとなっていた平塚のダイクマだが、IT家電の取り込みに失敗してあえなく失速、ヤマダ電機に吸収された。ロヂャースや多慶屋などの中堅DSも店舗は多くのお客様であふれかえる繁盛店だったが、売上は数百億円規模以上にはならない状態が続いていた。 二つ目の要因は1990年代までの日本のディスカウントストアには、商品を安く売るための仕組みづくりをしようとする意識がなかったことがある。そのため当時は商品の仕入れ先として現金問屋が幅を利かせていた。ちなみに現金問屋とは、倒産したメーカーや不渡りを出した卸の商品は言うまでもなく、大手メーカーの決算処分品などを破格の価格で揃えていた卸のこと。いくらかはアンダーグラウンドに通じる部分が必要で、びっくりするような掘り出し物もあった。

二つ目の要因は1990年代までの日本のディスカウントストアには、商品を安く売るための仕組みづくりをしようとする意識がなかったことがある。そのため当時は商品の仕入れ先として現金問屋が幅を利かせていた。ちなみに現金問屋とは、倒産したメーカーや不渡りを出した卸の商品は言うまでもなく、大手メーカーの決算処分品などを破格の価格で揃えていた卸のこと。いくらかはアンダーグラウンドに通じる部分が必要で、びっくりするような掘り出し物もあった。 業態として成長できなかったDSに変化が現れたのは2000年前後のこと。ドン・キホーテが売場面積300坪の、当時としては大型の新宿店を1997年にオープン、1998年6月期は255億円に過ぎなかった同社の売上高は、2年後の2000年6月期には約3倍の734億円まで拡大する。

業態として成長できなかったDSに変化が現れたのは2000年前後のこと。ドン・キホーテが売場面積300坪の、当時としては大型の新宿店を1997年にオープン、1998年6月期は255億円に過ぎなかった同社の売上高は、2年後の2000年6月期には約3倍の734億円まで拡大する。