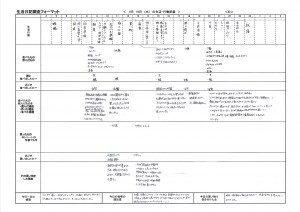

2015年夏に高齢世代(60〜80代)の男女約60人を対象に生活日記調査が行われました。その結果から、シニア層の食のトレンドについて掘り下げていきます。

シニアと「ソルティライチ」

今回は真夏の調査でしたが、外出機会が減る高齢者のイメージに反して、とにかく猛暑の真っ際中でありながら、外出機会が非常に多いこと、加えて、一般的に食欲が落ちる猛暑にもかかわらず、ほとんど三食が欠食なく食べられていることが見えてきました。

今回は真夏の調査でしたが、外出機会が減る高齢者のイメージに反して、とにかく猛暑の真っ際中でありながら、外出機会が非常に多いこと、加えて、一般的に食欲が落ちる猛暑にもかかわらず、ほとんど三食が欠食なく食べられていることが見えてきました。

生活全体を分析をしていくと、高齢者層にとって「食」は間違いなく元気の源になっていることが浮き彫りになりました。

さらに、水分補給には特に気をつけており、外出時には家から持参したお茶や、ペットボトルを携帯しています。また、ナトリウム補給系の飲料も多く出現します。「水分と一緒にナトリウム補給をして、低ナトリウム症にならないように気をつけましょう」という情報が届き、それらの新しい情報を取り入れています。出現した具体的な商品としては「ソルティライチ」が圧倒的で、1日に1本消費しているケースもありました。高齢者といえば、保守的で新しいもの(商品)にチャレンジしないと考えてしまいがちですが、全くそうではなく、むしろチャレンジブルな高齢者像がいくつも見えてきたのです。

シニアは朝食に何を食べているか

象徴的だった78歳のおばあちゃんのある日の朝食

シニアの朝食の実態はどのようになっているでしょうか。はっきりとした特徴としてみられたのが、どんなに猛暑であろうと朝食を欠食することはなく、しっかりと食べられていて、さらにその大半がいわゆる「パン食」になっているということです。

ここでいう「パン食」とは洋食ということではなく、アイテムとして「パン」が選択されているということを意味しています。これは、どういうことでしょうか。パンにハムエッグやサラダが必ず組み合わされるわけではなく、例えば残り物のきんぴらや煮物がパンと一緒に登場するようなケースも多く見られました。

一方で「ごはん食」を見ると、確かに味噌汁が組み合されることが多くはなるものの、アイテムとして「ごはん」が選択されたとしても、ハムエッグやサラダが組み合わされることも多々見られました。

割合を見てみると「パン食」は朝食全体の約3/4を占めています。1週間の7食がずっと『パン食』の人が多いのですが、週に2回くらい『ごはん食』が混合したりすることもあります。

ここから、シニアの朝食では、「パン食=洋食」「ごはん食=和食」という垣根が取り払われ、非常に自由な組み立てになっているということがいえます。

「高齢になると朝はごはんを中心にした和食っぽい食事をする…」目隠しをしたままではそんなシーンを想像してしまいそうですが、それは古い思い込みが生み出した誤解といえます。

シニアの「朝食はパン食」は何故なのか

さて、さまざまな定量調査のデータを見ていても、この傾向はある程度の確証があるのも事実で、まずはシニアの「朝食はパン食」という実態については、認めておかなければなりません。

その上で、シニアが「朝食にパン食」を選択するかということについて考えて深堀りしていきます。「パンのほうが手間もかからないし、準備も簡単」、「後片づけも手間取らないし、お皿洗いもしなくてすむ」、「他に手間のかかるおかずなどの準備もいらない」、このようないわゆる”簡便””時短”が「朝食にパン食」を選択する理由と背景になっているのでしょうか。生活全体を可視化することによって決してこれらが、価値の本質ではないということが明らかになってきました。

もちろん「パン食」には”簡便””時短”の要素があるため、限られた選択肢しかない定量調査では必然的にここに集約されてしまいます。ここに大きな誤解と落とし穴があります。

「飼育員さん」というユーザー層

ここでシニアの朝食に対する価値観と対照的なユーザー層を見ておく必要があります。「飼育員さん」とは決して動物園の話ではありません。夫を出勤させ、子どもたちの朝食を準備して食べさせ、お弁当を作り、仕度をして自分も出勤する、いわゆる「ワーキングマザー」の食について私たちはこのように捉えています。ライオンやシマウマや羊の群れをなだめすかして飼育する、その典型が日常の食事シーンによく現れています。とにかく短時間に次々とやってくる育ち盛りの子供達に野菜や果物で栄養を与えなければならなりません。これは義務であり、ワーキングマザーにとっての朝食はつまり”えさ”であることから離れられません。このシーンでパンの持つベネフィットはなんでしょうか。やはり”時短”であることに違いないようです。

一方、シニアの朝食シーンを見てみると、時間の概念が天と地ほど違っていることに気づきます。シニアたちは彩りや楽しさを感じるから、旬の野菜や果物を食べるのであって、これは決して“えさ”ではないということが明らかになってきます。

シニアの朝食に”時短”は必要ない

まず、今回の日記調査で明確にわかったことの一つが、シニア層の朝食は決して忙しくはないということ。時間に追われて朝食を摂らなければならない理由がないのです。もちろん早起きの傾向はありますが、どうやら8時頃を中心に前後1時間くらいの幅のところが朝食タイム、30分から1時間は時間をかけているようです。テレビをみたり音楽を聴いたりしながらのゆったりとした時間を過ごしています。これは15分で朝食を準備しなければならないこともある、子育て世代(ワーキングマザー)とは全く性質の異なる朝食時間を過ごしていることを意味します。果たしてここに”時短”である必要性が存在するでしょうか。

もう一つは、パン食とはいいながら、そこに登場してくるアイテムが多彩であることです。まずコーヒーをドリップしてゆっくり飲みながらヨーグルトを食べます。それからおもむろに卵料理を作ってトーストを食べます。必ず出現してくるのが季節の野菜で、ミニサラダにしてみたり、温野菜にして食べたりすることもあります。そして当然季節のフルーツが出現してきます。今回の調査は8月上旬だったこともあり、旬のすいか、そして桃が必ず登場しました。それから食べ残していたバームクーヘンを少しつまんでもう一杯コーヒーを飲みます。果たしてここに”簡便”である必要性が存在するでしょうか。

シニアの食は「食べたいものを食べる」

食べたいものを食べる、これが“えさ”でない食事シーンをつくりあげます。私たちはこの食べたいものを食べることの実現を、“食べたい力”と呼んでいます。シニアにはこの“食べたい力”が備わっています。ここには簡便も時短も存在しません。ただ、過剰に手をかけたりしないだけなのです。

シニアの「朝食はパン食」の実態の裏側には、季節やその日の彩りを感じることが朝食の目的になっているという、シニアの生活価値を捉える大きなヒントがあるのです。

今回は真夏の調査でしたが、外出機会が減る高齢者のイメージに反して、とにかく猛暑の真っ際中でありながら、外出機会が非常に多いこと、加えて、一般的に食欲が落ちる猛暑にもかかわらず、ほとんど三食が欠食なく食べられていることが見えてきました。

今回は真夏の調査でしたが、外出機会が減る高齢者のイメージに反して、とにかく猛暑の真っ際中でありながら、外出機会が非常に多いこと、加えて、一般的に食欲が落ちる猛暑にもかかわらず、ほとんど三食が欠食なく食べられていることが見えてきました。

しそジュースは前年同期比で人気度は減少しましたが、しそはクックパッドの「

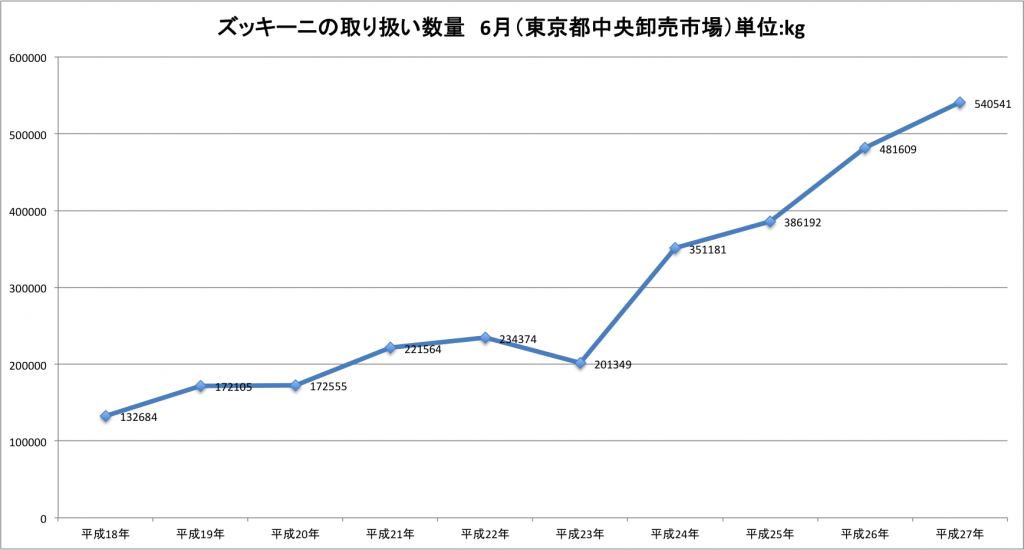

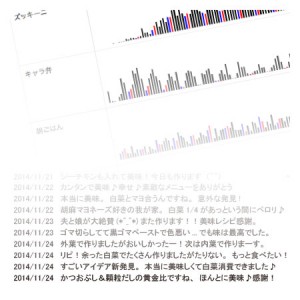

しそジュースは前年同期比で人気度は減少しましたが、しそはクックパッドの「 卵焼きは弁当需要期ピークの4〜5月と比較すると減少しますが、6月も底堅い人気度となっています。ゴーヤチャンプルーは2015年はズッキーニに押されましたが引き続き高い人気となっています。トーストはチーズトースト、ガーリックトースト、ピザトースト、納豆トーストなど種類が豊富で美味しいトーストのレシピを求めています。トーストの食べ方提案には2016年もニーズがあります。じゃがいもはポテトサラダや焼き料理など多数の人気料理がありますが夏野菜と合わせるデパ地下風マリネサラダなどは要注目です。日本では野菜という認識のじゃがいもですが、世界的には米に続く生産高の主食としての側面があります。外国人向けの食では需要は伸びるとみられます。

卵焼きは弁当需要期ピークの4〜5月と比較すると減少しますが、6月も底堅い人気度となっています。ゴーヤチャンプルーは2015年はズッキーニに押されましたが引き続き高い人気となっています。トーストはチーズトースト、ガーリックトースト、ピザトースト、納豆トーストなど種類が豊富で美味しいトーストのレシピを求めています。トーストの食べ方提案には2016年もニーズがあります。じゃがいもはポテトサラダや焼き料理など多数の人気料理がありますが夏野菜と合わせるデパ地下風マリネサラダなどは要注目です。日本では野菜という認識のじゃがいもですが、世界的には米に続く生産高の主食としての側面があります。外国人向けの食では需要は伸びるとみられます。 フレンチトーストやホットケーキは特に土日の朝食、ブランチシーンの利用が多く、家族や恋人と食べて幸せを感じる性質を持っています。硬くなったフランスパンの救済としての利用や、ハムやチーズを挟んだフレンチトースト風サンドイッチのモンティクリストも上昇傾向にあります。昨年に引き続き、旬の梅シロップは上昇中で、ピークは6月9日前後です。ホットケーキはホットケーキミックスを使ったケーキ、クッキー、スコーンなどのレシピが人気上昇中です。そうめんは、トマトそうめんの他、そうめんチャンプルー、にゅうめんをはじめ、ひやむぎの関心が高まっています。そうめんと一緒に食べるおかずに関する検索が伸びるため、そうめんに合う惣菜の需要は高まると見られます。おにぎりは、おにぎりの具や、焼きおにぎり、肉巻きおにぎりの注目が高まっています。

フレンチトーストやホットケーキは特に土日の朝食、ブランチシーンの利用が多く、家族や恋人と食べて幸せを感じる性質を持っています。硬くなったフランスパンの救済としての利用や、ハムやチーズを挟んだフレンチトースト風サンドイッチのモンティクリストも上昇傾向にあります。昨年に引き続き、旬の梅シロップは上昇中で、ピークは6月9日前後です。ホットケーキはホットケーキミックスを使ったケーキ、クッキー、スコーンなどのレシピが人気上昇中です。そうめんは、トマトそうめんの他、そうめんチャンプルー、にゅうめんをはじめ、ひやむぎの関心が高まっています。そうめんと一緒に食べるおかずに関する検索が伸びるため、そうめんに合う惣菜の需要は高まると見られます。おにぎりは、おにぎりの具や、焼きおにぎり、肉巻きおにぎりの注目が高まっています。 梅酒、梅ジュースや、梅干しなど、梅を使ったレシピの検索数は梅生産量日本一を誇る和歌山県で特に増加し、梅ジュースの人気は全国的に高まっています。生梅は国産が主なのに対し、梅干しは輸入も出回っていますが、初夏に梅干しを使った料理の人気も高まります。旬の野菜としては、いんげんは、胡麻和えや豚肉巻きなど弁当やおつまみに使いやすいものが人気で、胡麻和えは特にマヨネーズで味を整えるものは要注目です。特に和惣菜では調味料の使い方が進化しています。父の日はイベントとしての特別感は低いものの、ステーキなどの肉料理やおつまみが伸びます。子供と一緒に食べられるハンバーグやローストビーフ、つくねや芋餅などのおつまみの人気は高まりお酒を共にした食卓となります。行楽や運動会の影響でお弁当の人気度は5月に引き続き一定のボリュームがあります。とうもろこしは簡単な茹で方や焼き方、コーンスープなど調理法の他、生で食べても美味しい品種「ゴールドラッシュ」や、白い品種「ピュアホワイト」への関心も高まっています。

梅酒、梅ジュースや、梅干しなど、梅を使ったレシピの検索数は梅生産量日本一を誇る和歌山県で特に増加し、梅ジュースの人気は全国的に高まっています。生梅は国産が主なのに対し、梅干しは輸入も出回っていますが、初夏に梅干しを使った料理の人気も高まります。旬の野菜としては、いんげんは、胡麻和えや豚肉巻きなど弁当やおつまみに使いやすいものが人気で、胡麻和えは特にマヨネーズで味を整えるものは要注目です。特に和惣菜では調味料の使い方が進化しています。父の日はイベントとしての特別感は低いものの、ステーキなどの肉料理やおつまみが伸びます。子供と一緒に食べられるハンバーグやローストビーフ、つくねや芋餅などのおつまみの人気は高まりお酒を共にした食卓となります。行楽や運動会の影響でお弁当の人気度は5月に引き続き一定のボリュームがあります。とうもろこしは簡単な茹で方や焼き方、コーンスープなど調理法の他、生で食べても美味しい品種「ゴールドラッシュ」や、白い品種「ピュアホワイト」への関心も高まっています。