画一的オペレーションからの脱却

最近スーパーマーケット業界では、チェーンストアにもかかわらず「個店経営」とか店長への権限移譲の議論がかまびすしい。とくに展開エリアが広域にわたる大手チェーンほどその傾向が顕著だ。GMS再生を地域対応の品揃え、およびライフスタイル提案に賭けているイオンの「イオンスタイル」への転換がその代表例かもしれない。ただこれはいまに始まったことではなく、売上不振になるたびに唱えられてきたスローガンでもある。イトーヨーカ堂でも、地域ニーズへの対応に何度もチャレンジし、それによって業績を回復させた店舗もあったが抜本的な解決とはならず、ついに40店舗の大量閉店計画を打ち出すに至った。

最近スーパーマーケット業界では、チェーンストアにもかかわらず「個店経営」とか店長への権限移譲の議論がかまびすしい。とくに展開エリアが広域にわたる大手チェーンほどその傾向が顕著だ。GMS再生を地域対応の品揃え、およびライフスタイル提案に賭けているイオンの「イオンスタイル」への転換がその代表例かもしれない。ただこれはいまに始まったことではなく、売上不振になるたびに唱えられてきたスローガンでもある。イトーヨーカ堂でも、地域ニーズへの対応に何度もチャレンジし、それによって業績を回復させた店舗もあったが抜本的な解決とはならず、ついに40店舗の大量閉店計画を打ち出すに至った。

この個店経営へのシフトで大事なことは、本当の意味での品揃えや店舗運営の標準化ができていなければ、いくら権限を店長に委譲しても成果は上がらないということ。自社のオペレーションレベルが「標準化」ではなく「画一化」だったからこそ顧客の支持を得られていなかったにもかかわらず、標準化できていると思い込んでいたところに大きな問題があったのだ。予算措置なしに掛け声だけ現場の店長の裁量権を増やしても、店長の負担が増すだけで、業績が改善するはずがない。

「3S」が日本の小売業を進化させた

戦後の日本の小売業の進歩をリードしたのが組織小売業(チェーンストア)であることは誰しも異論はないだろう。そして小売業の革新の支柱となったのが「3S」だ。これは標準化(standardization)、単純化(simplification)、専門化(specialization)の頭文字からできた言葉。小売業の業務を「3S」を軸に体系化することで、誰でも少し研修を受ければ小売業で働けるようになり、チエーンオペレーションが可能になった。今では従業員の80%近くが非正規雇用のパートタイマーでも店舗を運営できるようになっているし、セブンーイレブンのように、国内だけで1万9,166店(2017年11月現在)も展開するチェーンも存在する。

なかにはベビー用品専門店の西松屋のように、店舗の売場面積を600m²にし、レイアウトも一定にすることで、少人数でオペレーションできる仕組みを構築、高収益企業になったチェーンもある。レイアウトが標準化されていれば、物流センターで商品を売場ごとにピッキングし、それをコンテナにいれて配送すれば、店舗従業員の動線は最短になり、売場の生産性は最大化する。しかし、西松屋やしまむらのように、売場レイアウトまで標準化できているチェーンストアは少数派であり、敷地の形状に応じてレイアウトが変わるSMチェーンのほうが日本では一般的だ。それだけに日本のSMチェーンの生産性は低い。

もちろんSMチェーンも「3S」を取り込むことによって、チェーンストアとして残ったことは間違いない。SMチェーンがオペレーションを標準化する際、まず最初に手をつけたのが、用語の意味の統一であったことは有名な話だ。これはそれぞれの用語の意味を共有していなければ、仕事上の指示はもちろん、従業員間のコミュニケーションが成立しないからだ。

もちろんSMチェーンも「3S」を取り込むことによって、チェーンストアとして残ったことは間違いない。SMチェーンがオペレーションを標準化する際、まず最初に手をつけたのが、用語の意味の統一であったことは有名な話だ。これはそれぞれの用語の意味を共有していなければ、仕事上の指示はもちろん、従業員間のコミュニケーションが成立しないからだ。

また日本でSM業態の構築を主導したオール日本スーパーマーケット協会(AJS)では、生鮮食品や惣菜の商品化作業を売場背後のバックヤードで行う450坪ストアの概念を打ち出し、オペレーションに必要な冷蔵ショーケースやカートラックをはじめとするマテリアルを開発、いまやそれが業界標準となっている。今では600坪、800坪の大型スーパーマーケットが登場、450坪ストアはSM業態の主流ではなくなってきたが、450坪ストアがスーパーの経営上、最も効率のいい広さであることは変わらない。しかし、国土面積の狭い日本では、450坪であれ、600坪であれ売場面積を標準化しても、レイアウトまではパターン化できなかった。

「2:6:2の原則」で全国チェーンとの差別化を図る

最近は消費者の節約意識の定着もあって小売業の売上は全般的に厳しい推移が続いている。これは必需性の高い食品主体のスーパーマーケットといえども例外ではない。そのような状況のなか、ここへきて注目を集めているのが全国チェーンの個店オペレーションであり、ローカルチェーンの地域ニーズへの対応である。南北に長い日本列島は、食材にしろ、味付けにしろ地域特性が色濃く残っており、画一的な品揃えでは顧客満足度は上がらないからだ。

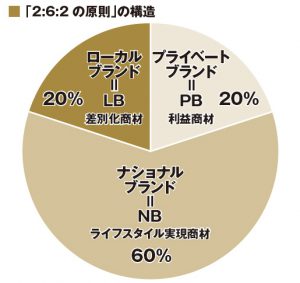

そのため、いま全国各地でさまざまな取り組みが進んでいる。例えば島根県益田市のローカルSMチェーンであるキヌヤでは、品揃えの基本に「2:6:2の原則」を据え、イオンリテイルやイズミとの差別化を図っている。「2:6:2の原則」の「2」はプライベートブランド(PB=同社はCGCに加盟しているので、CGCブランドの商品)、「6」はナショナルブランド(NB)、残る「2」はローカルブランド(LB)である。つまり同社ではPB2割、NB6割、LB2割を目安に売場の品揃えを組み立てているのだ。

キヌヤでは、牛肉は地元の松永牧場のミートを独占的に扱っており、同社の看板商品ともなっている。スイーツでは地元の製菓店や酪農家の工房でつくった、キヌヤでしか購入できない商品が並んでいる。また青果売場では、地元の伝統野菜を含む農産物直売コーナーに広いスペースを取り、青果市場仕入れの青果とのダブル展開を行っているし、惣菜売場では地元の味付けにこだわった厚焼きたまごや唐揚げ、生寿司などを強化して地元ニーズに対応している。これら惣菜のオリジナル商品まで含めれば、キヌヤのLBの比率は2割を超えている可能性もある。

キヌヤでは、牛肉は地元の松永牧場のミートを独占的に扱っており、同社の看板商品ともなっている。スイーツでは地元の製菓店や酪農家の工房でつくった、キヌヤでしか購入できない商品が並んでいる。また青果売場では、地元の伝統野菜を含む農産物直売コーナーに広いスペースを取り、青果市場仕入れの青果とのダブル展開を行っているし、惣菜売場では地元の味付けにこだわった厚焼きたまごや唐揚げ、生寿司などを強化して地元ニーズに対応している。これら惣菜のオリジナル商品まで含めれば、キヌヤのLBの比率は2割を超えている可能性もある。

このようなローカルブランド重視の姿勢はキヌヤだけに限らない。売上ではなく内容で日本一のスーパーマーケットといわれるヨークベニマルでも、各店舗の社員およびパートタイマーが足元の製麺所や豆腐屋、ベーカリーなどを回り、その地域ならではの商品を探し当て、ローカル商品の開発を行っている。同社の店舗では、こうして開発した商品を「私が探してきました」とパートタイマーの名前を入れてPOPで紹介することで、顧客と商品との接点拡大を図っている。

地産地消でお金の流れを変える

地方のスーパーマーケットによるローカルブランドの販売は、単に売れる商品が変わるだけではない効果も期待できる。その最大のポイントは、ローカルスーパーと地方のメーカーが協力してローカルブランドを育成することで、お金の流れが変わる可能性があること。2014年の「商業統計」では、島根県の大型スーパー、食品スーパーの合計販売額は1,167億円になっている。仮にこのうちの2割がローカルブランドに置き換われば、230億円強が地元メーカーの売上となって落ち、それが新たな雇用を生み、消費が増えて地域経済が活性化する。これはNB、PBがいくら売れても最終的に東京や大阪など大都市に本社のあるメーカーに、その成果が吸い上げられるのとは大きな違いだ。

地方のスーパーマーケットによるローカルブランドの販売は、単に売れる商品が変わるだけではない効果も期待できる。その最大のポイントは、ローカルスーパーと地方のメーカーが協力してローカルブランドを育成することで、お金の流れが変わる可能性があること。2014年の「商業統計」では、島根県の大型スーパー、食品スーパーの合計販売額は1,167億円になっている。仮にこのうちの2割がローカルブランドに置き換われば、230億円強が地元メーカーの売上となって落ち、それが新たな雇用を生み、消費が増えて地域経済が活性化する。これはNB、PBがいくら売れても最終的に東京や大阪など大都市に本社のあるメーカーに、その成果が吸い上げられるのとは大きな違いだ。

つまり、ローカルスーパーが地元メーカーや生産者とコラボしてローカルブランドを育成することで、地方のお金は地方で回るようになる。そしてお金が回るようになれば、新しい雇用も生まれ、自然豊かな環境で子どもを育てたいという人を中心に大都市からのUターン、Iターンも増え、地方の人口減少の流れに歯止めがかかる可能性がある。そういう意味では、キヌヤが基本に据えている「2:6:2の原則」は、地域ニーズへの対応というだけにとどまらず、東京への一極集中の流れに棹さす可能性もある。

執筆:山口 拓二

第14回<予定>「私的 日本のディスカウント論」