「中食」とは何か

いまやすっかり市民権を得た「中食」。「内食」「外食」に対置する言葉としてマスメディアに登場することも増えた。その内容について朝日新聞の「知恵蔵」では、「総菜やコンビニ弁当などの調理済み食品を自宅で食べること」としている。ちなみに同じ説明のなかで「外食」は「レストランなどの飲食店で料理を食べること」、「内食」は「手づくりの家庭料理を自宅で食べること」と定義されている。

この説明を読んで感じることは「内食」「外食」「中食」を過去の常識でステレオタイプにとらえようとしているなということ。まず「内食」は手づくりの家庭料理でなければならないというのは、いかにも古い。したがって総菜やコンビニ弁当が売上を伸ばすなかで、それらを自宅で食べることを「中食」にしている。つまり料理は手づくりが善という、固定概念から抜け出せていない。

そこでもう少し明確にするため、「中食」は「スーパーやコンビニ、飲食店でつくっている弁当や総菜を購入し、購入店以外で食べること」、「内食」は「食材を自分で調理し食べること」、「外食」は「家の外で食事すること」と場所を特定しない形で説明しているサイトもある。ただいずれの説明を見ても「内食」「外食」「中食」がいま一つよくわからず、ややもどかしい感じがすることも事実である。

食シーンとしての「中食」

ではどのように考えれば「中食」がもっとすっきり整理できるのだろうか。結論的にいえば、調理をする人(店)ではなく、食べるシーンで切り分けたほうが、納得性が高くなるような気がする。

そこで筆者が初めて「中食」を意識した時のことに触れてみたい。1982年当時、私たちは業務の一つとして15~25歳のヤング層50人を対象とした「生活カレンダー」調査を行っていた。これは1日24時間をヨコ軸に取り、タテ軸に「行動」「食生活」「ファッション」「気持ち」などで切った生活行動を記入してもらう定性調査だ。したがって記入しているのがたった一人であっても、そのことが重要な兆しと思われれば、そこから未来が見えるとクライアントに力説していた。

しかし、1982年に始まった「生活カレンダー」調査も3年めを迎えた1984年になって、本筋ではないかもしれないが、一度定量的な整理もしてみようということになった。調査は1カ月のうちの1週間を記入してもらい、それが1年間(12か月)続く。すると1人のモニターの食機会は間食も含めれば1人当たり、@3.5回×7日×12か月で294回。50人で14,700回になる。そこで、これをとりあえず「家で食べているのか」「外食店舗で食べているのか」「学校や職場で食べているのか」で分類していった。その作業のなかで驚いたのが、内食や外食でない、その他の食シーンの多さだった。ファストフードでテイクアウトしたハンバーガーを公園で食べたり、学習塾の帰りにコンビニでカニパンを買って店の前で食べたりするシーンが膨大にあり、とても内食と外食の二元論では彼らの食生活は語りつくせないと思った。

それがいまから33年ほど前の1984年頃のこと。当時それほど明確な意識はなかったが、内食でもない、外食でもない食シーンがこんなにあると、とても無視できないから仮に「中食」グループにくくって、食シーンを分析してみようと考えたのだ。その後日本人の食に、外食のフードサービスだけではなく、コンビニやスーパーの総菜、食品メーカーのレトルト食品やレンジアップ商品など即食系食品が浸透、「中食」も市民権を得たが、その意味するところは、筆者が「中食」に出会った33年前とは大きな変質を遂げていたことになる。

食事の個食化や生活の24時間化が「中食」シーンを拡大

ではなぜ、わずかな間にこれほど「中食」が増えたのだろうか。これまで触れてきたように、すでに1980年代初頭には「中食」は無視できないほどに多くなっていたが、その後の30年余で「中食」の増加トレンドはさらに加速した。ちなみにこの時期、オイルショックで大きく跳ね上がった日本人の所得水準は、1980年後半のバブル経済とその崩壊、失われた20年を経て所得がシュリンク、長期にわたってトレンド的にはデフレ経済が続いている。

そのような時代状況のなかで、日本人の食シーンで増えたのが「個食」だ。結婚したばかりの夫婦でいえば、まず夫が仕事が忙しくなって平日は帰りが遅くなり、外食か家で食べても夜10時、11時に1人での食事になり、妻と子どもは母子家庭状態になる。子どもが大きくなると、小学校高学年からは塾通いが始まるため、子どもはおやつを食べると塾に向かい、帰りは夜10時頃になる。そうなると3人の家族が全てバラバラに夕食を食べる「個食」化が本格化する。

リーマンショックを機に、サラリーマンの帰宅時間が多少早くなり、家族揃って夕食を食べる機会が増えているともいわれているが、それが主流になっているとはとても思えない。最近では人手不足が続く中、1億総活躍社会の掛け声のもと、女性の就業が増え、今度は誰が夕食を用意するかという別の問題も発生してきている。

もう一つ「中食」が増えた要因は、自宅でもない、外食の店舗でもない場所で食事を摂れるインフラが整ってきたことが考えられる。1970年代後半から80年代初頭にかけては、持ち帰り弁当店やコンビニ、さらにはテイクアウトできるファストフード店舗が爆発的に増えた時期に当たる。その一例を挙げれば、79年2月期に1,094店舗だったコンビニの店舗数は、4年後の83年2月期には4,601店舗まで増加、その後も急速に店舗数を増やしていく。

そしてこのような「中食」に対応できる店舗の増加は、日本人の暮らしを確実に24時間化していく。24時間営業のファミリーレストランに夜中でも若者が集まり、真夜中にコンビニで弁当やサンドイッチを買い、夕食か夜食かわからない食事を職場で食べるサラリーマンも増えた。このような生活がまず大都市で浸透し、少しずつ地方にも広がっていった。逆にいえば、日本人の生活が24時間化していったからこそ「中食」シーンも増えていった側面もある。

「中食」をアクションプランにする方法

「中食」の増加という事態を受けて、新しいビジネス開発の事例も出てきた。コンビニでは北海道のセコマ(旧セイコーマート)がイートインコーナーを設けた店舗を標準フォーマットにするようになったし、スーパーマーケットでも新店、改装店舗を中心にイートインコーナーのある店舗が普通になってきた。これはイートインスペースを設けることで、これまで外食に流れていた顧客のうち、何割かでも昼食時などに集客できれば、新規需要が開発できると見込んでいるからだ。事実スーパーでは、これまでほとんど来店していなかった店舗周辺の職場に勤めている男性が、惣菜売場の弁当でお昼を済ませるなど新しい動きが出てきている。

ただ「中食」から新しいビジネス開発をするためには、その定義がぶれていては、発想はよくてもヒットにつながらないこともある。やはり「内食」「外食」「中食」を分類するには、誰が調理したかではなく、どこで食べたかということで分けたほうがいいのではないかと思う。これまでは総菜や炊飯したごはんを買って帰り自宅で食べると、手づくりしたわけではないから「中食」としたり、逆に愛妻弁当は職場で食べても「内食」とされることもあった。

しかし、最近は手づくりの食事と総菜をテイクアウトした食事の差が曖昧になってきている。例えばスーパーで買った刺身の盛り合わせを盛り付け直して食卓に出し、炊きたてのごはんとインスタントみそ汁で食事したとする。主婦の感覚からすれば、刺身を自分のセンスで盛り付け直したから手づくりしたということかもしれないが、これでは総菜を買って帰って盛り付けたのとなんら変わらない。それが一方が「内食」で一方が「中食」となったのでは、販売戦略として「中食」強化を掲げてもブレが大きすぎて戦略が戦略として機能しない。

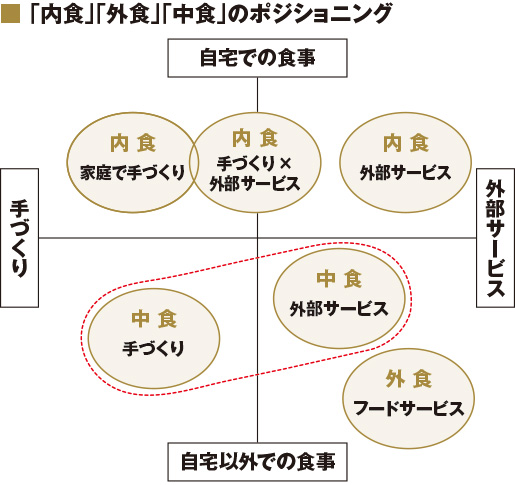

したがって「内食」「外食」「中食」を図のようにポジショニングするのも一つの方法ではなかろうか。

まず「外食」はフードサービス業の店内で食べた食事だから明確。「内食」は主婦を中心に家族の誰かが手づくりして自宅で食べる食事だけではなく、手づくりメニューと外部サービスの総菜などを組み合わせた食事、総菜をテイクアウトした食事も自宅で食べるから「内食」とすればすっきりする。長男の入学祝いに寿司を出前で取って食べても、自宅で食べるのだから「内食」でいいはずだ。

まず「外食」はフードサービス業の店内で食べた食事だから明確。「内食」は主婦を中心に家族の誰かが手づくりして自宅で食べる食事だけではなく、手づくりメニューと外部サービスの総菜などを組み合わせた食事、総菜をテイクアウトした食事も自宅で食べるから「内食」とすればすっきりする。長男の入学祝いに寿司を出前で取って食べても、自宅で食べるのだから「内食」でいいはずだ。

逆にお母さんの手づくり弁当を学校で食べれば「中食」でいいと思うし、コンビニ弁当や総菜、ファストフードのハンバーガーなどを学校や職場、公園で食べるのも「中食」。スーパーマーケットの総菜をイートインコーナーで食べるのも「中食」でいいはずだ。

そのように考えると、スーパーのイートインコーナーは画期的だったことがわかる。増加する「中食」需要に対応できる場を提供することによって、新たな食シーン開発に乗り出すことができたのだ。つまり従来は、「内食」偏重だったスーパーマーケットの守備範囲は、イートインコーナーによって大きく変わる可能性を秘めている。

執筆:山口 拓二

第13回<予定>「ローカルスーパーのMD『2:6:2の原則』」

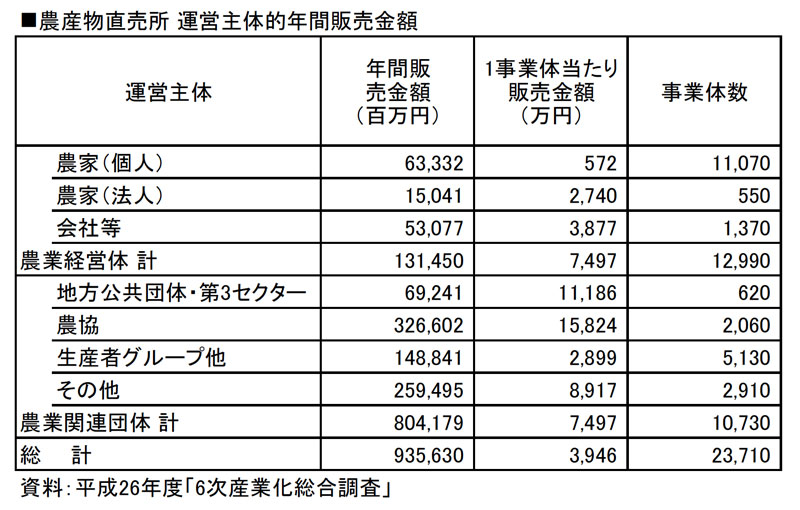

農産物直売所ビジネスの売上高が1兆円に迫っていることは前回お伝えした通りだ。復習を兼ねておさらいすれば、農産物の直売が増えた一つの要因は、産地での直売所(ファーマーズマーケット、道の駅など含む)の増加にある。真剣に事業展開しているファーマーズマーケットや道の駅では、旅行代理店に営業をかけ観光バスの呼び込みを積極的に行っている。その結果、年齢を問わず女性の多い観光バスが道の駅に着くと、彼女たちは先を争って農産物直売所に殺到、鮮度が良くて割安な野菜を買い込むことになる。帰りの足は確保されているから、少しぐらい多めに買っても平気だ。ご近所におみやげ代りに配れば野菜は喜ばれる。

農産物直売所ビジネスの売上高が1兆円に迫っていることは前回お伝えした通りだ。復習を兼ねておさらいすれば、農産物の直売が増えた一つの要因は、産地での直売所(ファーマーズマーケット、道の駅など含む)の増加にある。真剣に事業展開しているファーマーズマーケットや道の駅では、旅行代理店に営業をかけ観光バスの呼び込みを積極的に行っている。その結果、年齢を問わず女性の多い観光バスが道の駅に着くと、彼女たちは先を争って農産物直売所に殺到、鮮度が良くて割安な野菜を買い込むことになる。帰りの足は確保されているから、少しぐらい多めに買っても平気だ。ご近所におみやげ代りに配れば野菜は喜ばれる。 二つめの方法はSMチェーンと農家が個別に契約し、農産物直売所コーナーをつくるやり方だ。例えば茨城県を中心に関東に約160店舗を出店しているカスミでは、そのうち約60店舗で直売所をコーナー展開している。カスミの農産物直売所で自分が栽培した野菜を販売したいと考えた生産者は、まずカスミのサイトに申し込みをし、生産している作物やその量、栽培時期、納品したい店舗など、いくつかの項目をすり合わせたうえで、契約が成立すれば納品、販売が始まる。栽培から収穫、パッケージ化して値付けした商品の納品までを生産者が行い、売価の82~83%が生産者の取り分、残りが手数料や場所代としてカスミのものになる。この比率はJAの直売所や道の駅とほぼ同じだ。

二つめの方法はSMチェーンと農家が個別に契約し、農産物直売所コーナーをつくるやり方だ。例えば茨城県を中心に関東に約160店舗を出店しているカスミでは、そのうち約60店舗で直売所をコーナー展開している。カスミの農産物直売所で自分が栽培した野菜を販売したいと考えた生産者は、まずカスミのサイトに申し込みをし、生産している作物やその量、栽培時期、納品したい店舗など、いくつかの項目をすり合わせたうえで、契約が成立すれば納品、販売が始まる。栽培から収穫、パッケージ化して値付けした商品の納品までを生産者が行い、売価の82~83%が生産者の取り分、残りが手数料や場所代としてカスミのものになる。この比率はJAの直売所や道の駅とほぼ同じだ。 このようなフォーマットの店舗をタカヨシが開発したのは、同社の成り立ちに負うところが大きい。もともと同社は千葉のホームセンター(HC)チェーンだったが、1990年代に入って競合店が売場面積1万m²を超える大型店となり、2,000m²前後と狭いタカヨシは競争に埋没、厳しい戦いを余儀なくされた。そこで同社が苦肉の策として取り入れたのが、売場の一部を地元農家に提供して始めた野菜の委託販売。これが予想以上に当たったため、やがて農産物の委託販売を主体とする業態に変わっていった。

このようなフォーマットの店舗をタカヨシが開発したのは、同社の成り立ちに負うところが大きい。もともと同社は千葉のホームセンター(HC)チェーンだったが、1990年代に入って競合店が売場面積1万m²を超える大型店となり、2,000m²前後と狭いタカヨシは競争に埋没、厳しい戦いを余儀なくされた。そこで同社が苦肉の策として取り入れたのが、売場の一部を地元農家に提供して始めた野菜の委託販売。これが予想以上に当たったため、やがて農産物の委託販売を主体とする業態に変わっていった。 スーパーマーケットをはじめとする食品小売業にとって、青果部門は昔も今も重要なカテゴリーだ。ポイントの一つが、青果は季節感を打ちだしやすい商品ということだ。ハウス栽培が普及して旬がなくなってしまった野菜も多いが、露地物を中心に季節を映した売場をつくれるので、顧客にシーズンの変化をアピールすることができる。消費者も青果の売場を見て季節の変化を感じ、季節感にあふれたメニューを組み立てることもある。

スーパーマーケットをはじめとする食品小売業にとって、青果部門は昔も今も重要なカテゴリーだ。ポイントの一つが、青果は季節感を打ちだしやすい商品ということだ。ハウス栽培が普及して旬がなくなってしまった野菜も多いが、露地物を中心に季節を映した売場をつくれるので、顧客にシーズンの変化をアピールすることができる。消費者も青果の売場を見て季節の変化を感じ、季節感にあふれたメニューを組み立てることもある。 農産物直売所の歴史は意外と古い。その始まりは終戦後すぐの時代、規格外の商品を自宅近くの無人販売所で販売したことにさかのぼる。今でも大都市近郊を散歩していると、朝収穫した野菜などを100円均一で販売している光景によく出くわす。そうした経験を積み重ねてきた農家のグループや農協女性部などが、もう少し本格的にやりたいということで、場所を確保して農産物直売所を展開し始めた。それが1975年頃のことといわれている。

農産物直売所の歴史は意外と古い。その始まりは終戦後すぐの時代、規格外の商品を自宅近くの無人販売所で販売したことにさかのぼる。今でも大都市近郊を散歩していると、朝収穫した野菜などを100円均一で販売している光景によく出くわす。そうした経験を積み重ねてきた農家のグループや農協女性部などが、もう少し本格的にやりたいということで、場所を確保して農産物直売所を展開し始めた。それが1975年頃のことといわれている。